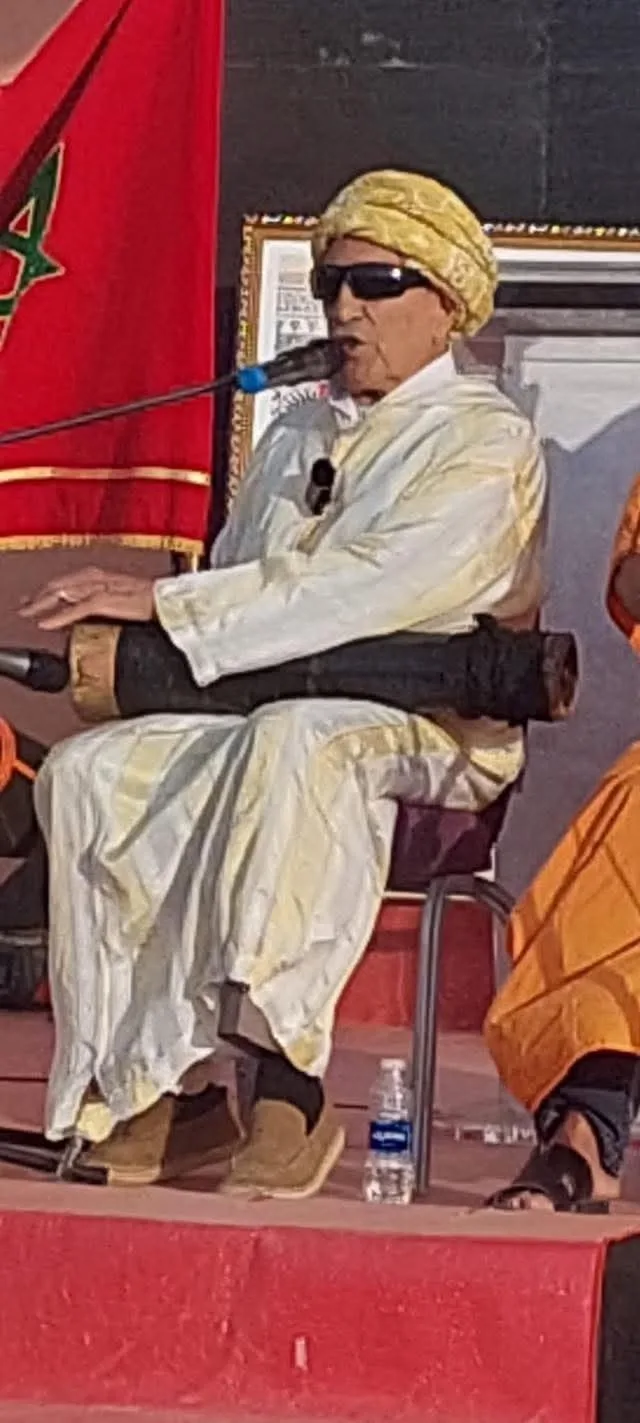

احتضن فضاء مارينا السعيدية حفلًا تكريميًاا على شرف الشيخ أحمد ليو، رائد القصيدة البدوية والكصبة ، وأيقونة فن الحلقة في المغرب الشرقي، في لحظة تحولت إلى معزوفة جماعية تعزفها الذاكرة تكريمًا لصوت لا يموت.

الحفل الذي حضره عامل إقليم بركان، ومنتخبو الجهة، إلى جانب وجوه فنية وثقافية وإعلامية، لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل كان موعدًا صادقًا مع الاعتراف ومع الوفاء لفنان حمل همّ التراث على كتفيه، وحوّل القصيدة البدوية إلى جسر يصل الماضي بالحاضر، والبادية بالمدينة، والذاكرة بالوجدان.

وُلد الشيخ أحمد ليو سنة 1938 ببركان، وفقد بصره صغيرًا، لكن بصيرته الشعرية كانت نافذة على أفق أوسع من حدود الضوء. مع سبعينيات القرن الماضي، انطلقت رحلته الفنية إلى جانب عمالقة مثل عبد الله المگانة، والشيخ زويتينة، والشيخ اليونسي، ليُصبح بدوره مدرسة قائمة بذاتها. في الأسواق الشعبية والساحات المفتوحة، حيث الحلقة تجمع القلوب قبل الأجساد، صدح صوته بقصائد اجتماعية ودينية ووطنية، فأصبح رمزًا لصوت البادية حين تتكلم باسم الناس.

لم يكتفِ أحمد ليو بالقصيدة البدوية وحدها، بل أبدع أيضًا في الريبرتوار الغنائي الريفي، حيث وضع بصمته الخاصة على الألحان والكلمات، مانحًا الأغنية الريفية نفسًا جديدًا وعمقًا شعريًا إضافيًا. كما تناول في أعماله قضايا الهجرة وما خلّفته من جراح إنسانية واجتماعية، فكانت كلماته مرآة تعكس آلام الأسر التي فرّقها السفر، وأحلام الشباب الذين ركبوا البحر بحثًا عن مستقبل مجهول. وهكذا، تحولت أغانيه إلى شهادات حية تؤرخ لمرحلة من تاريخ المغرب الحديث، حيث لم تكن الهجرة مجرد انتقال جغرافي، بل تجربة وجودية غيرت ملامح المجتمع.

من ذا الذي لم يتأثر بـ “ميلودة”؟ ومن لم يردد في الأعراس أو الأسواق بعضًا من أبياته عن “الوالدين”، أو عن “لباسبور لخضر”، أو عن فلسطين ونكبة العرب؟ قصائد أحمد ليو لم تكن مجرد كلمات، بل كانت مرايا صافية تعكس آمال الناس وأحزانهم، وتجعل من القصيدة البدوية فنًا ملتزمًا بالهوية، مشبعًا بالصدق، بعيدًا عن الافتعال.

لقد كان الشيخ أحمد ليو أكثر من فنان؛ كان ذاكرةً ناطقة، وكتابًا مفتوحًا على لسان البادية. في حضوره كان الناس ينسون صخب اليومي ليعيشوا لحظة صفاء، وفي غيابه يظل صوته يتردد في المخيلة كأنغام لا تعرف الفناء. إنه بحق أبٌ روحي لفن الحلقة، وملهمٌ لعدد من الأسماء التي انطلقت من مدرسته نحو آفاق فن الراي داخل الوطن وخارجه.

تكريم السعيدية له الليلة لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل كان بمثابة قصيدة جديدة تضاف إلى ديوانه، قصيدة صاغتها المدينة على لسان جمهور ممتن، وأهدتها للأجيال القادمة كي تعرف أن هناك رجالًا صنعوا مجد الكلمة واللحن، وأعطوا للفن معنى يتجاوز الترفيه ليصبح التزامًا بالذاكرة والهوية.

ويبقى السؤال معلقًا كوتر لم يُعزف بعد:

هل تعود عقارب ساعة الفن إلى زمن البدايات، حيث الكلمة كانت قَسَمًا، واللحن كان نشيدًا للروح، والحلقة كانت مسرحًا مفتوحًا على قلوب الناس؟

أم أن الشيخ أحمد ليو سيظل آخر الأصوات العظيمة التي جمعت بين الشعر والغناء والذاكرة، تاركًا لنا إرثًا يليق بأن يُحفظ كما تُحفظ الكنوز الثمينة؟

ولعل تزامن تكريم شيخ القصيدة البدوية مع احتضان السعيدية للمعرض المتنقل “بلجيكا بلادي: تاريخ بلجيكي-مغربي”، بمناسبة مرور ستين سنة على اتفاقية اليد العاملة بين المغرب وبلجيكا (1964)، يحمل دلالة رمزية عميقة. فالمعرض الذي يوثق مسارات رواد الهجرة وإسهاماتهم المتعددة منح مكانة خاصة للفنان البركاني أحمد ليو، باعتباره ذاكرة حية للأغاني التي تغنّت بالغربة، وصوتًا صدح بأوجاع المهاجرين وأحلامهم منذ عقود.

هكذا، يتقاطع مسار الفن مع تاريخ الهجرة في صورة واحدة، حيث تتحول الأغنية البدوية والريفية إلى جسر يربط الوطن بالمهجر، والذاكرة بالحنين، والإنسان بماضيه ومستقبله. ومن السعيدية، التي احتضنت التكريم والمعرض معًا، ينطلق صدى الرسالة إلى الأجيال القادمة: أن الهوية المغربية تتقوى حين تُصان بالذاكرة، وحين يُحتفى بروادها الذين صنعوا المجد بالكلمة واللحن والكدّ والغربة.

في كلتا الحالتين، سيظل اسم أحمد ليو محفورًا في ذاكرة المغاربة، كصوت من البادية لا يُطفئه النسيان، وكنغمة أصيلة تُعزف على أوتار الهوية المغربية ما دام في القلب نبض، وفي الروح حنين.